各有关单位:

为贯彻落实《西安市“平急两用”公共基础设施建设实施方案》(市政办发〔2024〕1号),加强对“平急两用”旅游居住设施建设的指导,西安市住房和城乡建设局组织编制了《西安市“平急两用”旅游居住设施建设技术指南(试行)》。现印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。

西安市住房和城乡建设局

2024年3月31日

(联系人:李晓宙 电话:89662971)

西安市“平急两用”旅游居住设施建设

技术指南(试行)

西安市住房和城乡建设局

2024年3月

前 言

为贯彻落实《国务院办公厅关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见》(国办发〔2023〕24号)《住房城乡建设部关于印发贯彻落实<国务院办公厅关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见>的实施方案》(建质办〔2023〕59号)《西安市人民政府办公厅关于印发<西安市“平急两用”公共基础设施建设实施方案>》(市政办发〔2024〕1号),积极稳步推进西安市“平急两用”公共基础设施建设,降低新发重大疫情和突发事件对中心城区的潜在影响,加强对“平急两用”旅游居住设施建设的指导,西安市住房和城乡建设局组织力量,深入调查研究,认真总结经验做法,在广泛征求意见的基础上编写本指南。

本指南的主要内容包括:总则、术语、基本规定、选址与总平面、建筑、结构、给水排水、供暖通风与空调、电气、智能化、平急转换及质量控制、运营维护。

本指南由西安市住房和城乡建设局负责管理,由西安建筑科技大学设计研究总院有限公司负责具体技术内容的编写和解释。各地在执行过程中如有意见或建议,请寄送至西安市住房和城乡建设局。(地址:西安市雁塔区雁塔南路300-9号;邮编:710000;邮箱:xazjj_cjc@xa.gov.cn)

主编单位:西安市住房和城乡建设局

西安建筑科技大学设计研究总院有限公司

编制人员:赵建安 侯文生 邱 羿 王晓静 燕练武 李 勃 智 利 柴永金 孙 晴 田 纯 李晓宝 孟则麟

审核人员:沈西平 钟卫民 刘 茵 岳斌佑 鲁 娟

目 录

1 总则.............................................................................................. 1

2 术语.............................................................................................. 1

3 基本规定...................................................................................... 2

4 选址与总平面............................................................................. 3

5 建筑.............................................................................................. 5

6 结构.............................................................................................. 9

7 给水排水.................................................................................... 11

8 供暖、通风与空调.................................................................. 15

9 电气............................................................................................ 17

10 智能化...................................................................................... 20

11 平急转换及质量控制........................................................... 22

12 运营维护................................................................................. 23

引用标准名录............................................................................... 24

1 总则

1.0.1 为降低新发重大疫情和突发公共事件对中心城区的潜在影响,整体提升城市高质量发展的安全韧性,指导“平急两用”旅游居住设施的全生命周期建设,制定本指南。

1.0.2 本指南适用于规范和指导西安市新建、改建和扩建“平急两用”旅游居住设施的设计、建设、管理、转换与运维。

1.0.3 “平急两用”旅游居住建筑应在“平时”满足旅游居住运营功能,“急时”可转换为应急隔离场所。

1.0.4 新建建筑应按现行国家规范标准执行,既有建筑改建、扩建时,宜按现行国家标准执行,确有困难时不得低于原建成时的技术标准。

1.0.5 西安市“平急两用”旅游居住设施建设除应符合本指南外,尚应符合国家和陕西省现行规范、标准的规定。

2 术语

2.0.1 “平急两用”旅游居住设施 Tourist accomodation facilities for normal and emergency use

“平时”服务于居民旅游、康养、休闲等居住需求,“急时”可迅速腾挪、转为隔离居住空间的设施,包括乡村集中连片民宿设施、山区旅游酒店设施、高速及国省干线公路沿线服务区周边旅居集散基地等。

2.0.2三区两通道 Three area & two channels

为满足应急隔离要求的功能布局。三区指隔离安置区、工作准备区、缓冲区;两通道指隔离人员通道和工作人员通道。

2.0.3隔离安置区 Quarantined placement area

隔离人员居住限制区域及部分污染区。包括隔离入口接待区、隔离房间(带独立卫生间)、隔离通道、垃圾转运通道、垃圾暂存间、污水处理等配套设施。

2.0.4工作准备区 Work preparation area

工作人员工作和生活的区域。包括工作人员办公室(包含但不限于心理咨询室、警卫室、医务室等)、工作人员通道、值班室、会议室、物资库房、设备机房、开水间、备餐间、宿舍等相关配套用房。

2.0.5缓冲区 Buffer area

设于隔离安置区与工作准备区之间的密闭场所,供工作人员(物资)由工作准备区进入或返回隔离安置区时进行卫生处置的场所。

3 基本规定

3.0.1 “平急两用”旅游居住区建筑设计应遵循安全至上、经济适用的原则,保证生物、环境、消防、建筑结构及设施设备运行的安全性,确保平急两用状态下各类使用人群的安全。

3.0.2转换分级

根据应急情况的特点,“平急两用”旅游居住区建筑的“平急”转换按本指南的不同要求分为两级标准,即“一级转换标准”和“二级转换标准”。

“一级转换标准”以应对具有传染性的突发事件为目标;“二级转换标准”以应对非传染性的突发事件为目标。

“一级转换标准”在满足“平时”相关要求基础上,应按照本指南全文执行。“二级转换标准”在满足“平时”相关要求基础上,应按照本指南第一~六章、第十一章要求执行。

“平急转换”设计均应按“一级转换标准”执行并实施。

3.0.3 “平急两用”乡村集中连片民宿设施项目提供隔离房源不少于30间,单个旅游酒店设施项目提供隔离房源不少于50间。

3.0.4 “平急两用”旅游居住建筑不宜与其他非“平急两用”功能建筑组合建设。

3.0.5 “平急两用”旅游居住建筑在出现应急情况时,对建筑布局、机电设备、结构构件等主体部分不做较大变动,仅对局部空间、人员流线、设备运行方式、管控措施等方面做适当调整、补充或改造,以满足应急功能要求。

3.0.6 “平急两用”旅游居住建筑“急时”使用完成后,应能恢复原有“平时”使用功能。

3.0.7 “急时”使用的设备、设施宜一次建成验收,确有困难时,应在满足转换时限要求的前提下,预留条件。

4 选址与总平面

4.1 一般规定

4.1.1 “平急两用”旅游居住建筑的选址应符合西安市国土空间总体规划和专项规划的要求。

4.1.2 “平急两用”旅游居住建筑宜利用西安市各区县、开发区的存量建筑或低效用地建设。

4.1.3 “平急两用”旅游居住建筑周边场地应确保道路交通、水、电、通讯等基础设施完备。

4.1.4 转换期间,室外场地应满足消防车道、消防车登高操作场地及相关消防设施的设置要求。“平急两用”旅游居住建筑与其他建(构)筑之间的防火间距应满足现行规范、标准要求。

4.2 选址

4.2.1 选址应避开可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流及地震断裂带上可能发生地表错位的部分等危险地段,并应避开行洪区、指定的分洪口、洪水期间进洪或退洪主流区及山洪威胁区,低洼易积水等区域,应避开峡谷风口区。

4.2.2 选址应远离污染源、水源保护地、居民区,远离学校、幼儿园、养老机构等低免疫人群服务设施。应远离易燃、易爆产品生产、储存区域及存在卫生污染风险的生产加工区域,并应符合国家、省市相关规定。

4.2.3 “平急两用”旅游居住建筑选址应考虑“平时”与“急时”功能结合。

4.2.4 “平急两用”旅游居住建筑与周围其他非平急两用建筑或公共活动场所的距离宜保持20米以上的卫生安全距离。

4.3 总平面设计

4.3.1 总平面布局应符合功能分区明确、各区相对独立、交通流线清晰的原则。

4.3.2 旅游居住建筑规模较大时,宜分设若干独栋建筑,便于分级响应。

4.3.3 旅游居住建筑急时宜按总平面划分“三区两通道”,各区之间的边界应有安全物理隔断及明显标识。

4.3.4 急时场地出入口不应少于2处。隔离人员和工作人员出入口应分开设置。物资、车辆通道动线合理,宜设置独立的垃圾处置和转运通道。

4.3.5 隔离人员出入口附近应设置车辆停靠和车辆消杀场所。

4.3.6 工作准备区不应设置在场地主导风的下风向。

4.3.7 垃圾暂存间、污水处理等设施应设置在隔离区内,不应设置在场地主导风向的上风向。

4.3.8 总平面宜预留扩展场地。

4.3.9 应设置临时建筑设备集中安放区。

4.3.10 用于搭建临帐和安装相关设备等的室外场地应平整、防积水、防开裂、防不均匀沉降,并做好硬化和防渗漏处理。

4.3.11 应设置应急交通标志、应急照明设备、应急广播等设施和设备。应设置区域位置指示和警告标志,并宜设置场所设施标识。

4.3.12 “急时”通行的内部车行道路应满足救援车辆的快速通行要求。

4.3.13 应预留地面应急车位,用于大型运输车辆、救援车辆临时停放,车位数量应符合西安市相关规定。

5 建筑

5.1 一般规定

5.1.1 “平急两用”旅游居住建筑由隔离安置区、缓冲区、工作准备区等部分组成。

5.1.2 “平急两用”旅游居住建筑“急时”应符合“三区两通道”要求。

5.1.3 新建“平急两用”旅游居住建筑,在满足“平时”使用功能的前提下,应兼顾转换后的功能、空间、设施、设备的使用要求。

5.1.4 “平急两用”旅游居住建筑转换时,各功能区域宜以模块化的形式组织平面布置。

5.1.5 对既有建筑进行应急改造时,应利用原有空间,合理调整平面和空间布局,综合考虑设施、设备用房,满足转换后的使用要求。

5.1.6 无障碍设计“平时”、“急时”均应符合《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019、《无障碍设计规范》GB50763、《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB55025相关要求。

5.1.7 房间导视标识系统“平时”、“急时”均应符合《公共建筑标识系统技术规范》GB/T51223相关要求,并应做好快速转换预案。

5.2 分区设计

5.2.1 隔离安置区应符合下列规定:

(1)隔离安置区应自成一区,并设独立出口、入口。

(2)隔离安置区应明确标识限制边界,并有防止无关人员进入实体的隔离措施。

(3)隔离安置区宜设置专用的清洁电梯和污物电梯。

(4)隔离安置区人员、物资、垃圾应合理规划流线,避免交叉感染。

(5)隔离安置区内宜设置应急医务室等部分功能用房。

(6)隔离安置区宜设置隔离房间(带独立卫生间)、管理用房、隔离通道等配套设施。

(7)隔离房间应设可开启的自然通风外窗。每个隔离单元的公共走廊或大厅宜具备自然通风或机械通风条件。

(8)隔离安置区外窗应设置门窗安全防护装置,且门窗开启后应满足相应通风、排烟要求。

5.2.2 工作准备区应符合下列规定:

(1)工作准备区应自成一区,并设独立出入口。当条件受限时,工作人员生活宿舍可利用周边既有建筑资源。

(2)工作准备区宜设置办公室、工作人员通道、值班室、会议室、物资库房、设备机房、开水间、工作人员宿舍、相关配套厨房、备餐用房以及生活垃圾处置区域和垃圾转运通道等。

(3)工作准备区应有自然采光、通风或机械通风。

(4)工作准备区应设置储存满足应急转换要求的相关物资、器材的库房或区域。

(5)设置于二层及以上楼层的物资库房,宜设置电梯。

5.2.3 缓冲区设于隔离安置区与工作准备区之间,应符合下列规定:

(1)缓冲区也称为卫生通过区,该区的工作人员进入和返回通道应严格分开;

(2)工作人员往返隔离安置区应为单向作业流程;执行“一级转换标准”时,工作人员往返隔离安置区应经过更衣、穿戴防护装备、消毒、缓冲等房间。

(3)缓冲区可采用一次建成或预留场地一体化集成品安装。

(4)物品运送车辆由隔离安置区返回工作准备区时,应经过洗消、缓冲等区域;

(5)缓冲区的通道门应具有开启互锁功能。

(6)缓冲区房门宜彼此错开,不宜正面相对。

(7)连通门的开启方向应在满足消防前提下,由清洁区开向污染区。

5.3 防火与疏散

5.3.1 “平急两用”旅游居住建筑设计,“平时”、“急时”均应符合《建筑防火通用规范》GB55037、《建筑设计防火规范》GB50016以及各类型建筑的相关条款规定。

5.3.2 隔离安置区、工作准备区宜独立设置防火分区。

5.3.3 既有建筑改造为应急设施时,不应占用原有消防车道、消防救援场地。不宜改变建筑原有防火分区的划分,应尽量利用原建筑中的消防疏散通道及安全出口。

5.3.4 疏散通道应保持畅通,环通或直通安全出口。临时诊疗设备、设施的摆放不应影响疏散通行宽度。

5.3.5 装修构件和材料应选用难燃或不燃材料,并应符合《建筑防火通用规范》GB55037和《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的规定。

5.4 其他设计

5.4.1 有气密性要求的房间、区域边界隔墙应砌筑到梁底或楼板底。

5.4.2 穿越有气密性要求隔墙的管线周边缝隙及槽口、管口应采用气密性材料封堵。

5.4.3 “急时”地面不宜采用不易清洗、易燃的毛织、地毯等产品。

5.4.4 室内装修面层材料应满足耐擦洗、防腐蚀、防氧化和易于维护的要求。

6 结构

6.1 一般规定

6.1.1 结构设计应遵循安全可靠、转换便捷、经济适用的原则,选择耐久、环保、轻型、便于运输的建筑材料,便于灵活改造的结构体系及结构构件。

6.1.2 “平急两用”建筑结构的安全等级和抗震设防标准应根据“平时”功能和规模确定。

6.1.3 “平急两用”建筑结构设计应同时满足转换前后功能的要求。

6.1.4 “平急两用”建筑结构的防火要求应符合《建筑防火通用规范》GB55037和《建筑设计防火规范》GB50016的相关要求。

6.1.5 新增“平急两用”结构宜采用装配式结构,优先采用装配式钢结构,其布置宜标准化、模块化。

6.1.6 对既有建筑进行应急改造设计时,宜根据建筑结构状态,确定其可行性、适用性、安全性及经济性。对需改造的既有建筑,应遵循先检测、鉴定,后加固设计、施工与验收的流程。

6.1.7 “平急两用”建筑“急时”状态结束后,应按先卸荷、后恢复的顺序,逐步恢复至“平时”使用状态。

6.1.8 “平急两用”建筑结构应进行日常检查和特定检查。检查要求按照《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022等相关标准执行。

6.2 设计要点及内容

6.2.1 新建“平急两用”建筑的结构布置、荷载、构造做法等应满足建筑转换前后的功能要求。同时满足以下要求:

(1)结构设计应考虑机电设备的安装要求,同时应考虑设备运输路径、安装荷载及设备管线的空间需求。当有较重的移动设备时,应根据移动设备的重量和移动路线进行设计。

(2)结构设计应对“平时”、“急时”两种状态的建筑、装饰、机电预留预埋做包络设计。

(3)“平急转换”的隔断应有可靠的节点连接方式和构造,节点连接方式宜便于现场拆装,连接构造应满足结构受力和变形要求。

(4)宜避免或减少转换过程中的湿作业施工。

(5)结构构件、预埋件及连接件应满足建筑耐火等级要求。

6.2.2 “平急两用”的既有建筑改造时,对原结构中因用途改变引起使用荷载变化的区域应进行上部结构承载力、基础承载力、地基承载力及变形等复核验算,不满足要求时应采取加固措施。同时满足以下要求:

(1)较重的设备宜布置在建筑底层;设备荷载宜缩短传力路径,避免或减少对主体结构进行加固。

(2)振动较大的设备,宜独立于主体结构布置或采用隔振减振措施保证人员舒适性。

(3)重型设备运输通道相关范围内的结构构件应满足承载能力要求,不满足设计要求时,应增设临时支撑或加固。

(4)结构构件、预埋件及连接件应满足建筑耐火等级要求,优先采用保护层厚度和防火涂料满足对应的耐火时间要求。

6.2.3 “平急两用”的临时设施应满足以下要求:

(1)其周边的场地空间,应做好场地平整和加固工作,其承载力和变形应满足“急时”状态下临时设施的搭建和安装。

(2)宜与原结构脱开,临时设施基础不应对原建筑造成较大的受力及变形影响。

(3)结构形式宜采用集装箱式模块化钢结构、钢框架、钢排架、门式刚架等轻型钢结构,方便快速加工、运输和安装;结构布置宜标准化、模块化。

7 给水排水

7.1一般规定

7.1.1 “平急两用”设施给水排水设计,应同时满足转换前后对给水、排水及消防能力的需求。

7.1.2 新建建筑按“平急两用”设计时,应预留在应急状态下改造的接口和施工安装条件。

7.1.3 既有建筑改造设计应充分利用原有给水排水系统,确保转换方便快捷;需新增临时设备时,宜选用成套设备。

7.1.4 “平急两用”设施将不能满足转换时限要求的设备、管道及附件,应在“平时”安装、预埋到位。

7.2设计要点及内容

7.2.1 “平急两用”的生活给水设施应遵循以下原则:

(1)生活饮用水的水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定。

(2)给水系统应充分利用室外管网压力直接供水。

(3)采用加压给水系统时,生活给水泵房应设置在工作准备区,且不应毗邻隔离安置区及其通道;生活饮用水箱应设置消毒设施。

(4)生活饮用水管道直接供给隔离防护区、缓冲区时,应设置防回流设施,并在工作准备区预留断流水箱及增压设备的建设条件。

(5)公共卫生间的出水龙头及小便器宜采用感应式自动出水方式,蹲式大便器宜配套采用感应式冲洗阀或脚踏冲洗阀。

7.2.2 “平急两用”的生活热水及饮水设施应遵循以下原则:

(1)生活热水系统宜采用集中热水供应系统,条件受限时可采用局部热水供应系统。

(2)集中热水供应系统机房应设置在工作准备区,且不应毗邻隔离安置区及其通道。

(3)集中热水供应系统宜采用无冷温水滞水区的水加热设备,其出水温度不宜低于60℃,不满足要求时,系统应增设灭菌消毒设施;配水点处水温不得低于46℃。

(4)生活饮水供应宜采用电开水器、桶装水等供应方式;每个隔离房间宜单独设置饮水设备;已设有管道直饮水系统的“平急两用”设施,执行“一级转换标准”时,关闭直饮水系统。

7.2.3 “平急两用”的室内排水系统应遵循以下原则:

(1)隔离安置区、工作准备区、缓冲区宜分别设置生活排水系统。

(2)隔离安置区、缓冲区的污水、废水在预消毒前不宜与工作准备区的污水、废水合并排放。

(3)空调冷凝水应单独收集后排至各区生活排水系统。隔离安置区、缓冲区的空调冷凝水、消杀废水应统一收集,设置水封排入室外污水管网。

(4)缓冲区、隔离安置区通气管应单独设置,出口应设置高效过滤器、消毒处理装置或预留安装消毒设施的条件。

(5)排水系统应采取防止水封破坏的技术措施,并应符合下列规定:

A排水立管最大设计排水能力取值不应大于《建筑给水排水设计标准》GB50015规定值的0.7倍。

B对于空调机房等季节性地面排水,以及需要排放冲洗地面、冲洗废水的房间,应采用可开启式密封地漏。

C地漏存水弯的水封高度不应小于50mm,且不得大于100mm。

D地漏水封应有补水措施,当附近有洗手盆时,可采用洗手盆的排水向地漏水封补水。

(6)室内排水管道在穿越部位应用不收缩、不燃烧、不起尘材料密封。

7.2.4 室外应设置污水处理设施。执行“一级转换标准”时,室外排水系统还应遵循以下原则:

(1)污水处理应满足疫情应急期间不同病原体的处理要求。

(2)生活排水应消毒后进行二级生化处理,达标后排入市政污水管网。既有建筑不具备采用二级生化处理条件时,应采用“预消毒+化粪池+消毒”的强化消毒处理方式,达标后排入市政污水管网。预消毒池的水力停留时间不宜小于1h,污水处理设施的二级消毒池水力停留时间不宜小于2h。污水处理池应密闭,产生废气应统一收集消毒处理后排放。

(3)排水不得作为再生水水源。

7.2.5 室外排水检查井应采用密封井盖。

7.2.6 消防水泵房应设置在工作准备区。

7.2.7 既有建筑改造为应急设施时,需校核消防设施能否满足转换后的使用要求。

7.2.8“平急两用”设施消火栓配置应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的有关规定。

7.2.9 “平急两用”设施自动喷水灭火系统配置应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的有关规定;新建“平急两用”设施的客房宜采用快速响应喷头。

7.2.10 “平急两用”设施灭火器配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。

8 供暖、通风与空调

8.1 一般规定

8.1.1 空调与通风系统应按隔离安置区、工作准备区、缓冲区独立设置,不应共用系统,并确保气流流向。

8.1.2 空调冷水管、热水管和供暖水管等闭式系统可合用设置,但冷凝水管等开式系统应独立设置。

8.1.3 排烟系统宜按隔离安置区、工作准备区、缓冲区独立设置,若合用时,排烟口应采用板式排烟口(常闭型)。

8.1.4 空调与通风系统应满足“平时”、“急时”功能需要,并应通过阀门切换,自控调整等措施进行运行状态切换。

8.1.5 “平急两用”设施将不能满足转换时限要求的设备、管道及附件应在“平时”安装、预埋到位。

8.2 设计要点及内容

8.2.1 各功能房间的温度、相对湿度、风速应满足国家现行规范《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的相关规定。

8.2.2 隔离安置区、工作准备区的新风量应满足下列要求:

(1)隔离房间应设新风系统,“急时”新风量宜按每人50m³/h计算。

(2)工作准备区宜设新风系统,“急时”房间新风量应大于等于房间排风量150m³/h。

8.2.3 隔离房间的“急时”排风量应大于等于房间新风量150m³/h。

8.2.4 工作人员由隔离安置区经缓冲区返回工作准备区的一更、二更、淋浴等房间应设置机械通风,并应控制周边相通房间空气流向一更房间;各更衣室房间排风换气次数不应小于20次/h,室内排风口应设在房间下部,室外排风出口应在屋面高空排放。

8.2.5 室外新风进风口应位于工作准备区;隔离安置区、缓冲区排风出风口应设锥形风帽高空排放,高出屋面3m。进风口不应与出风口设在同一面上。当确有困难时,进风口与出风口应分开布置,且竖向布置时,进风口应设置在出风口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于6m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20m。

8.2.6 送、排风设备宜分别设在专用机房内或室外安全处,其设置应符合下列规定:

(1)服务于工作准备区的送、排风设备及机房应位于工作准备区。

(2)服务于隔离安置区、缓冲区的送风设备及机房宜位于工作准备区。

(3)服务于隔离安置区、缓冲区的排风机应设置在室外,并应设在排风管路末端。

(4)应预留有安装中高效过滤器及杀菌装置的空间。

8.2.7 隔离安置区和缓冲区的全空气系统“急时”应关闭回风,采用直流式系统,并设置相应的排风设施,使其满足压力梯度要求。

8.2.8 隔离安置区和缓冲区卫生间排风系统设置应符合下列规定:

(1)应设置独立的排风系统,并应采取在“急时”防止各卫生间串风或向其他空间串风的技术措施。

(2)隔离房间的排风支管上宜安装手动或电动密闭阀,密闭阀的开关应方便操作并有明显标识。

(3)隔离安置区、缓冲区卫生间的排风应直通屋面,并在顶部设置排风风机,使竖向共用风道处于负压状态。

8.2.9 隔离安置区及缓冲区应预留空气消毒净化装置安装位置及条件,“平急转换”时根据需要安装到位。

8.2.10 隔离安置区、缓冲区空调系统的冷凝水应分别集中收集,并间接排入污水处理系统。

8.2.11 “急时”的机械送风、排风系统应联锁控制。工作准备区先启动送风机,再启动排风机;缓冲区和隔离安置区应先启动排风机,再启动送风机;各区域之间风机先后启动顺序为隔离安置区、缓冲区和工作准备区。

8.2.12 平急两用通风空调系统应制定维护保养管理制度及操作规程。每半年应对其风机、风阀及风口进行自动和手动启动试验一次。

9 电气

9.1一般规定

9.1.1“平急两用”新建建筑及既有建筑改造电气设计,对负荷等级、供配电系统和应急电源系统等的要求应以“平时”和“急时”等级高者为准。

9.1.2新建建筑按“平急两用”设计时,应具备应急状态下的改造条件,预留相关接口和安装条件,同时提供应急改造预案。

9.1.3既有建筑电气改造设计应充分利用原有电气系统,确保转换方便快捷。不应对原电气系统产生不利影响,确保可恢复使用。

9.1.4“平急两用”设施应将不能满足转换时限要求的设备、管道及附件在“平时”安装、预埋到位。

9.1.5“平急两用”电气设备及管线应进行日常检查和特定检查。检查要求按照《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022的相关规定执行。

9.2设计要点及内容

9.2.1“平急两用”建筑除满足“平时”用电的负荷等级要求外,主要通道的照明用电、电梯、污水消毒处理设施、生活水泵,隔离安置区通风系统,安防,智能化系统等供电负荷等级不应低于二级。

9.2.2备用电源采用柴油发电机组时,在市电停电15s内应自动启动并保证30s内供电。发电机房储油间应预留供油接口,以满足向机组持续供油的需求。当柴油发电机组的启动时间不满足应急用电设备允许断电时间时,应设置不间断电源装置。

9.2.3工作准备区、缓冲区、隔离安置区内用电设备不宜由同一分支回路供电。

9.2.4公共配电箱(柜)宜设置在隔离安置区外的专用配电间或管理用房内,竖向管线宜设置电气竖井。

9.2.5各级配电柜、配电箱的设计,应根据平时状态和应急状态需要,预留充裕的出线开关容量、馈电回路数,并具有完备的保护功能。

9.2.6照明设计应兼顾“急时”建筑功能,隔离房间内的一般活动区的照度宜为100LX,书写、阅读区域的照度宜为300LX。缓冲区,隔离安置区走道预留紫外线消毒灯插座或紫外线灯消毒设施,宜距地1.8米安装,并设专用标识。

9.2.7电线电缆的选型宜采用低烟、低毒阻燃类线缆;消防负荷供电线缆的选型应符合现行国家标准及地方规范的有关规定。

9.2.8电气线路穿越“平时”防火分区隔墙的缝隙及槽口、管口应采用不燃材料可靠密封;穿越“急时”隔离安置区、工作准备区和缓冲区隔墙的缝隙及槽口、管口也应采用不燃材料可靠密封。

9.2.9保护性接地、功能性接地、防雷接地宜采用共用接地装置,且接地电阻应按各类要求的最小值确定。电气设备用房和“急时”状态所需的等电位联结端子箱应预埋到位。

9.2.10新建建筑物防雷等级及防雷措施应符合现行国家标准的规定。既有建筑的防雷、接地系统应进行评估,充分利用原有防雷、接地设施,当不满足要求时,应进行改造。

9.2.11消防应急照明和疏散指示系统设计应兼顾“急时”情况,方便进行转换。应急照明配电箱或集中电源应预留备用回路。

9.2.12建筑外墙根据项目规模预留穿墙电缆套管,为应急电源的接入或为室外用电设施供电预留条件。平时应做好防火封堵处理。

9.2.13结合应急状态需要,平时将应急状态所需的配电桥架、线槽、保护管等先期预埋到位,但不应影响平时正常使用功能。

10 智能化

10.1一般规定

10.1.1“平急两用”智能化系统设计应在“平时”使用的前提下充分考虑“急时”的特点,采用“优化配置、合理预留”的原则进行规划及设计。

10.1.2“平急两用”智能化系统配置应采用模块化架构方便系统的拓展、升级及改造。

10.1.3新建“平急两用”旅游居住建筑,应预留与疾控中心、应急指挥中心等管理部门的通信接口和安装条件,并提供应急改造预案。

10.1.4既有建筑智能化改造设计应充分利用原有智能化系统、信息机房及相关设施,不应对原智能化系统产生不利影响,确保可复用。

10.1.5既有建筑改造区域,在确保无线通信系统满足使用要求的前提下,宜采用无线通信方案。

10.2设计要点及内容

10.2.1应设置应急控制中心,宜与消防、安防控制中心合并设置。

10.2.2智能化系统供电宜采用集中供电方式,并与本建筑最高供电等级一致。

10.2.3智能化机房供电宜采用放射式供电方式,并具备主备投切转换功能。

10.2.4信息网络系统应按照模块化的架构设计,并根据急时状态下转换的功能区域不同设置独立的汇聚点,以保证在应急状态下,可迅速敷设光纤路由组建独立信息网络。

10.2.5根据需要,可建设无线对讲系统,系统宜覆盖建筑室内及一定范围的室外空间,除配置平时使用的频道外,还应预留至少一个应急频道供应急转换后使用。

10.2.6应设置移动通信室内信号覆盖系统,实现无线网络全覆盖,提供设备无线接入网络的条件,并为平急转换预留冗余接入能力。平急转化后的各隔离观察区、隔离单元均应实现双向对讲功能。

10.2.7应设置公共广播系统,并宜按照平急转化后的功能区划分广播回路。

10.2.8应设置视频监控系统,并按照平急转换的流线和区域进行布设。视频监控系统末端应在建筑各出入口、隔离安置区、隔离观察单元出入口、走道、重要设备机房,个人防护穿戴和脱卸区,室外出入口、主干道、周界、医废和污物存放点、污水监测点和处理间、隔离人流物流和物流交接等重要环节和部位设置监控摄像机。隔离安置区入口处宜预留人脸识别系统。隔离安置区摄像机宜具备联动公共广播喊话功能。

10.2.9主要入口处应预留测温装置接口。

10.2.10出入口控制系统应根据管理流线和隔离安置区域设置,宜采用非接触式控制方式,并宜与视频安防监控系统、入侵报警系统等联动。卫生通过区应设置互锁功能的门禁控制系统。隔离观察单元房门宜安装门磁或报警探测器,以便对隔离观察单元房门开启进行报警。

10.2.11建筑设备监控系统应对送排风系统的工作状态进行实时监控,并能根据联动转换后不同区域的压差信号联动启停对应送排风机。

10.2.12火灾自动报警系统应结合“急时”建筑功能的布局,设置火灾自动报警系统设备及管线。火灾报警控制器和每个回路连接的设备总数都应留有充足的余量。

10.2.13智能化线路穿越防火分区隔墙的缝隙及槽口、管口应采用不燃材料封堵。

11 平急转换及质量控制

11.0.1“平急两用”项目设计应编制平急功能转换设计专篇,包括但不限于“平时”设计图纸、“急时”设计图纸、“一级转换标准”及“二级转换标准”转换预案、转换设备清单等。

11.0.2“急时”应划分“三区两通道”的边界,并应有物理隔断和明显标识。

11.0.3“平急转换”后的室内外导视牌标识应符合“平急”使用场地导视牌标识要求。

11.0.4“平急两用”旅游居住设施在进行“平时”和“急时”功能转换时,应满足快速拆装条件,并应将拆装的设施或构件保存在指定位置,以便下次“急时”状态时使用。

11.0.5“平急两用”旅游居住设施建设推荐采用工程总承包或全过程工程咨询模式,确保项目建设全过程高质高效。

11.0.6应急转换完成后的设施应满足当地政府相关部门派驻人员的使用要求,并经检测、验收通过后方可投入使用,同时移交相关资料。

12 运营维护

12.0.1“平急两用”旅游居住设施应结合基础设施条件和日常使用情况,制定“平时”和“急时”的运行管理方案,制定组织架构及人员职责,确保能够及时应急启用。

12.0.2在日常维护过程中,应对建筑的使用环境以及相应系统、设备的运行情况定期巡查,按照相关规定定期进行全面检查评估,及时整修维护,确保应急状态下快速安全启用。

12.0.3“平急两用”旅游居住设施征用期间不得作为它用。

12.0.4项目运营管理部门应定期开展“平急两用”演习,使相关人员能够熟练正确的进行设施及流程转换。

引用标准名录

《民用建筑设计统一标准》 GB50352

《民用建筑通用规范》 GB55031

《建筑与市政工程无障碍通用规范》 GB55019

《建筑与市政工程防水通用规范》 GB55030

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB55015

《建筑防火通用规范》 GB55037

《消防设施通用规范》 GB55036

《建筑设计防火规范》 GB50016

《建筑内部装修设计防火规范》 GB50022

《宿舍、旅馆建筑项目规范》 GB55025

《旅馆建筑设计规范》 JGJ62

《综合医院建筑设计规范》 GB51039

《传染病医院建筑设计规范》 GB50849

《防灾避难场所设计规范》 GB51143

《工程结构通用规范》 GB55001

《建筑与市政工程抗震通用规范》 GB55002

《既有建筑鉴定与加固通用规范》 GB55021

《既有建筑维护与改造通用规范》 GB55022

《工程结构可靠性设计统一标准》 GB50153

《建筑结构荷载规范》 GB50009

《轻型模块化钢结构组合房屋技术标准》 JGJ/T466

《建筑给水排水与节水通用规范》 GB55020

《建筑给水排水设计标准》 GB50015

《室外给水设计标准》 GB50013

《室外排水设计标准》 GB50014

《城市给水工程项目规范》 GB55026

《城乡排水工程项目规范》 GB55027

《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974

《生活饮用水卫生标准》 GB5749

《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》 GB50032

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736

《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251

《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140

《气体灭火系统设计规范》 GB50370

《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》 GB51427

《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084

《民用建筑电气设计标准》 GB51348

《建筑电气与智能化通用规范》 GB55024

《供配电系统设计规范》 GB50052

《低压配电设计规范》 GB50054

《建筑照明设计标准》 GB50034

《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309

《建筑物防雷设计规范》 GB50057

《医疗建筑电气设计规范》 JGJ312

《智能建筑设计标准》 GB50314

《建筑机电工程抗震设计规范》 GB50981

《新型冠状病毒肺炎传染病应急医疗设施设计标准》T/CECS661

《综合医院“平疫结合”可转换病区建筑技术导则(试行)(国卫办规划函〔2020〕663号)

《医学隔离观察临时设施设计导则(试行)》(国卫办规划函〔2021〕261号)

其他相关国家及陕西省、西安市的现行规范标准、专业法律法规

原文地址:https://zjj.xa.gov.cn/zw/zfxxgkml/zwxx/zxtz/1775048864503009281.html

今日热榜

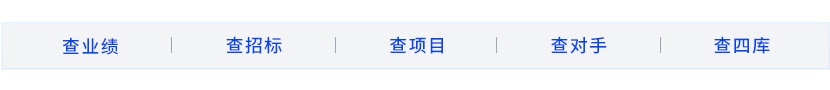

1 @建工人, 2024年全国重大项目清单出炉!收好这份“开局大礼包”!

2 宁夏住建厅关于核准建设工程企业资质 重组、合并、分立的公告

3 数字赋能建筑产业提质增效——建管家协办2023年建设工程项目管理论坛圆满举行

4 加速产数融合,深化数字赋能——钉钉(中国)信息技术有限公司领导一行参访建管家总部

5 建管家受邀出席2023工程建设企业战略转型研讨会,与精英企业家共探数字转型新路径

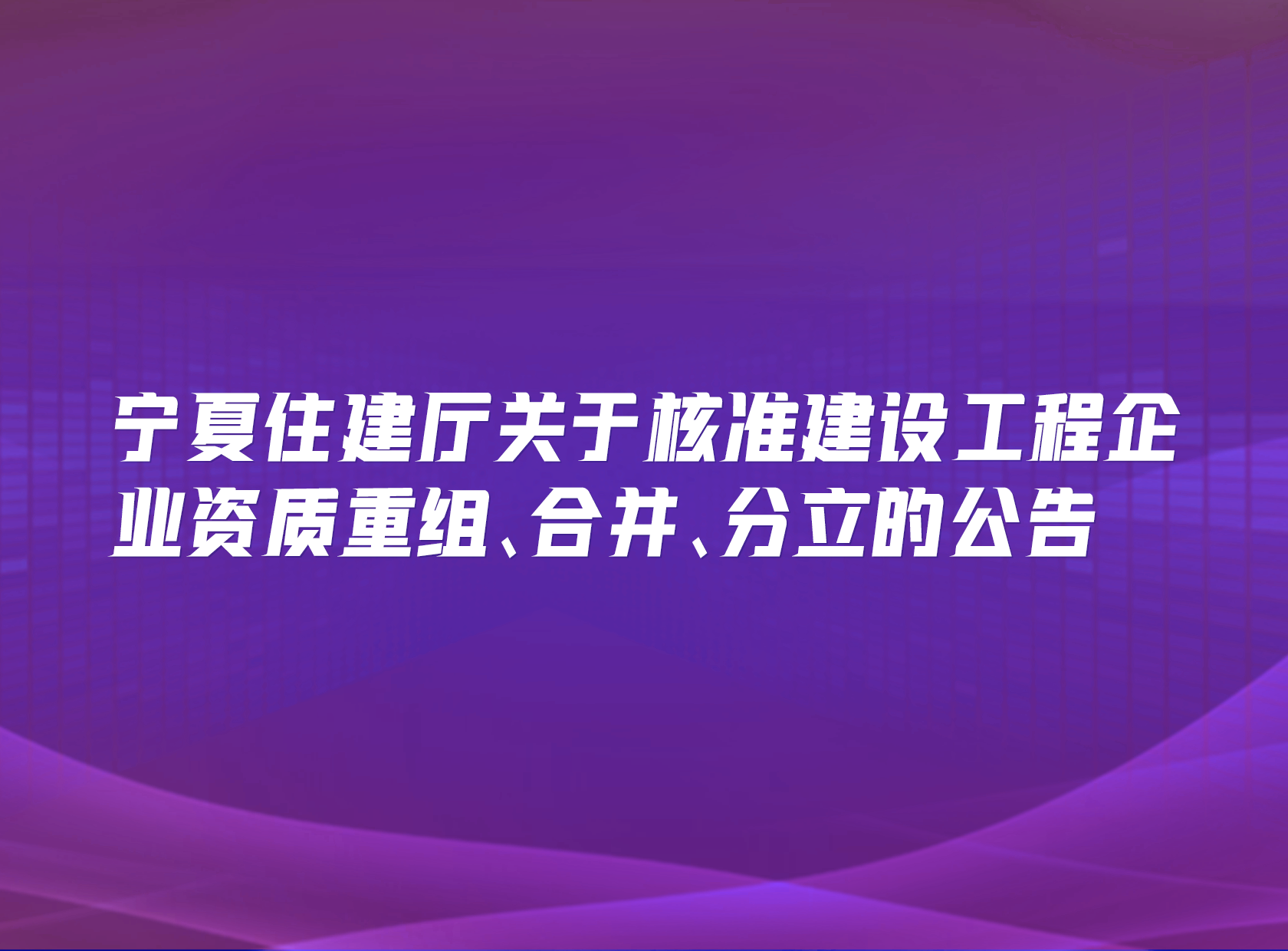

6 建管家入选中国建筑业协会"2023建筑业数字化服务商",为中国建筑产业数字化转型提速加码!

7 “最强大脑,一战成名” | 2023建管家第二届"建服杯"全国知识竞赛决赛圆满落幕

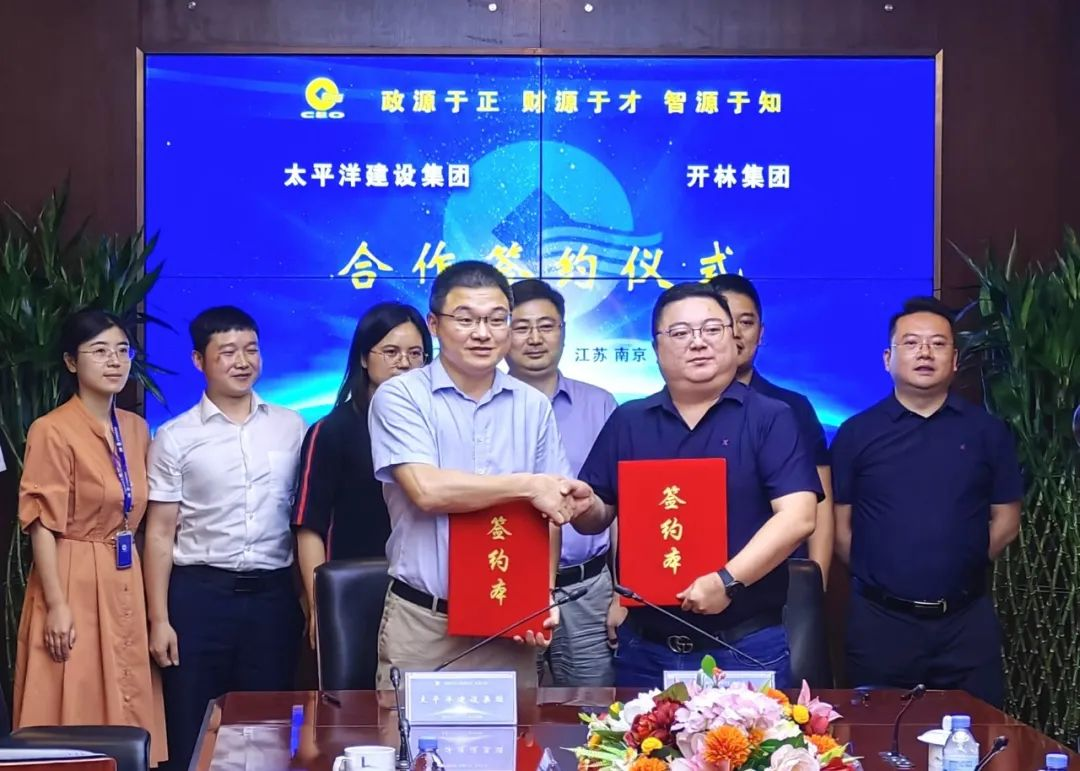

8 加快数字转型,赋能建筑产业发展升级 | 建管家与太平洋建设集团签署战略合作协议

热门企业

渝公网安备:

渝公网安备: